Ausstellungen

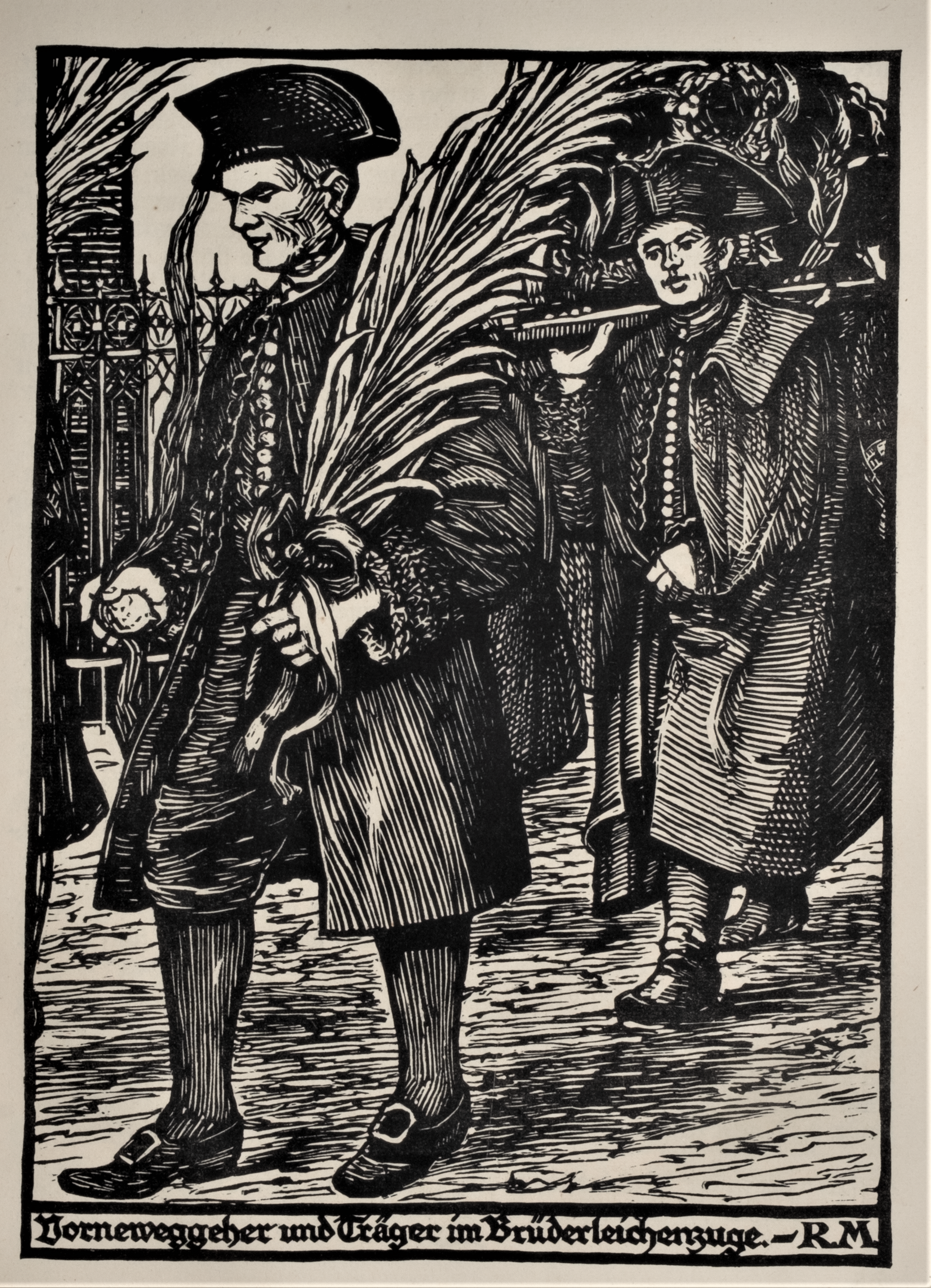

Die Mitglieder der Brüderschaft halten ihre Traditionen und die Geschichte der Salzwirker lebendig. Die charakteristische Festkleidung, die noch heute von den Halloren getragen wird und im 18. Jahrhundert entstand, besteht aus einem Dreispitz, rotem oder blauem Pelz, schwarzen Kniebundhosen, blauen oder weißen Kniestrümpfen, schwarzen Schuhen mit Silberschnallen und einer Weste mit 18 silbernen Kugelknöpfen. 1843 wurde den Halloren vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. das Recht verliehen, diese Kleidung zu tragen.

Mit ihrer Festkleidung prägen die Halloren bis heute das Stadtbild von Halle (Saale).

Rückblick auf Ausstellungen des Vereins

Memento mori – Gedenke des Todes

Der dargestellte Sarglappen ist ein Geschenk von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen an die Halloren aus dem Jahr 1815. Er besteht aus schwarzem Samt, der mit Silberlitzen eingefasst ist. Das Mittelstück zeigt das Monogramm des Königs aus Silberblech, umrahmt von Silberstickerei mit einer Königskrone und zwei Palmwedeln. Auf den Seitenstreifen ist das Stiftungsjahr "18 - 15" zu sehen. Dieser Sargschmuck wurde bei der Aufbahrung auf einen Sarg gelegt. Der preußische König ließ die Ausstattung für das Grabgeleit der Halloren erneuern, um ihre Dienste während der Befreiungskriege zu würdigen.

Das Grabgeleit der Halloren - mit Palmwedel und Zitrone

In den Notzeiten des 17. Jahrhunderts, als Pest und der 30-jährige Krieg ganze Landstriche entvölkerten, übernahmen die Halloren in Halle an der Saale die Aufgabe des Grabgeleits. Bis Mitte der 1970er Jahre lag die Verantwortung für das Bestattungswesen in Halle ausschließlich in den Händen der Halloren. Unstimmigkeiten bezüglich der Entlohnung der Träger durch die Stadtverwaltung führten dazu, dass sich die Salzwirker aus dem regulären Bestattungsdienst zurückzogen. Mit der Wiedervereinigung nahmen die Halloren ihren Dienst auf den Friedhöfen wieder auf.

Nach altchristlicher Überlieferung repräsentiert der Palmenzweig den Paradiesbaum. Der Zitrone wurden hingegen wertvolle und heilkräftige Wirkungen nachgesagt. Seit dem 16. Jahrhundert wurde die Zitrone als Grabbeilage den Verstorbenen mit in den Sarg gelegt. Die Zitrone galt weiterhin als Sinnbild für Reinheit sowie dem menschlichen Streben nach Vollkommenheit und der Unvergänglichkeit der Natur. Aufgrund ihrer heilenden und reinigenden Wirkung wurden ihr schützende Kräfte zugeschrieben.

In Halle (Saale) werden auch heute noch auf besonderen Wunsch der Hinterbliebenen beim Grabgeleit der Halloren Palmwedel und Zitrone vor dem Trauerzug durch den Vorträger getragen und anschließend mit ans Grab gelegt. Der Hallore führt traditionell einen Palmenzweig in seiner rechten Hand und in der anderen eine Zitrone. Ein Trauerflor am Hut eines Halloren ist nur noch selten zu sehen.

Mitglieder der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle in ihrer traditionellen Kleidung auf dem Stadtgottesacker zu Halle an der Saale.

Trauerkleidung eines Halloren

Umhang, Pelz, Latz, Kniehose

Zu den typischen Bestandteilen der Trauerkleidung eines Halloren gehören der schwarze Dreispitz als Kopfbedeckung, die Kniehose, Schnallenschuhe und schwarze Strümpfe oder schwarze Stiefel, zudem ein Latz mit Silberknöpfen und ein ebenso schwarzfarbiger Pelz. Über dem Pelz wird ein schwarzer Umhang (Kragen) getragen. Die Form der Kleidung ist im 18. Jahrhundert entstanden.

Silberbecher, Dank für Grabgeleit Jacob Vogler

Silber, aufgezogen, montiert, teilweise vergoldet, ziseliert, graviert, 1697, Meister: J J S (nicht identifiziert)

Anna Catharina Vogler, die Witwe von Jacob Vogler, Richter in Glaucha, verehrte diesen Becher laut Inschrift der Salzwirker-Brüderschaft zum Gedenken an ihren Mann. Er ist auf den 20. März 1697 datiert. Dieser Becher ist der älteste überlieferte Becher zum Dank für ein Grabgeleit im Silberschatz der Halloren.

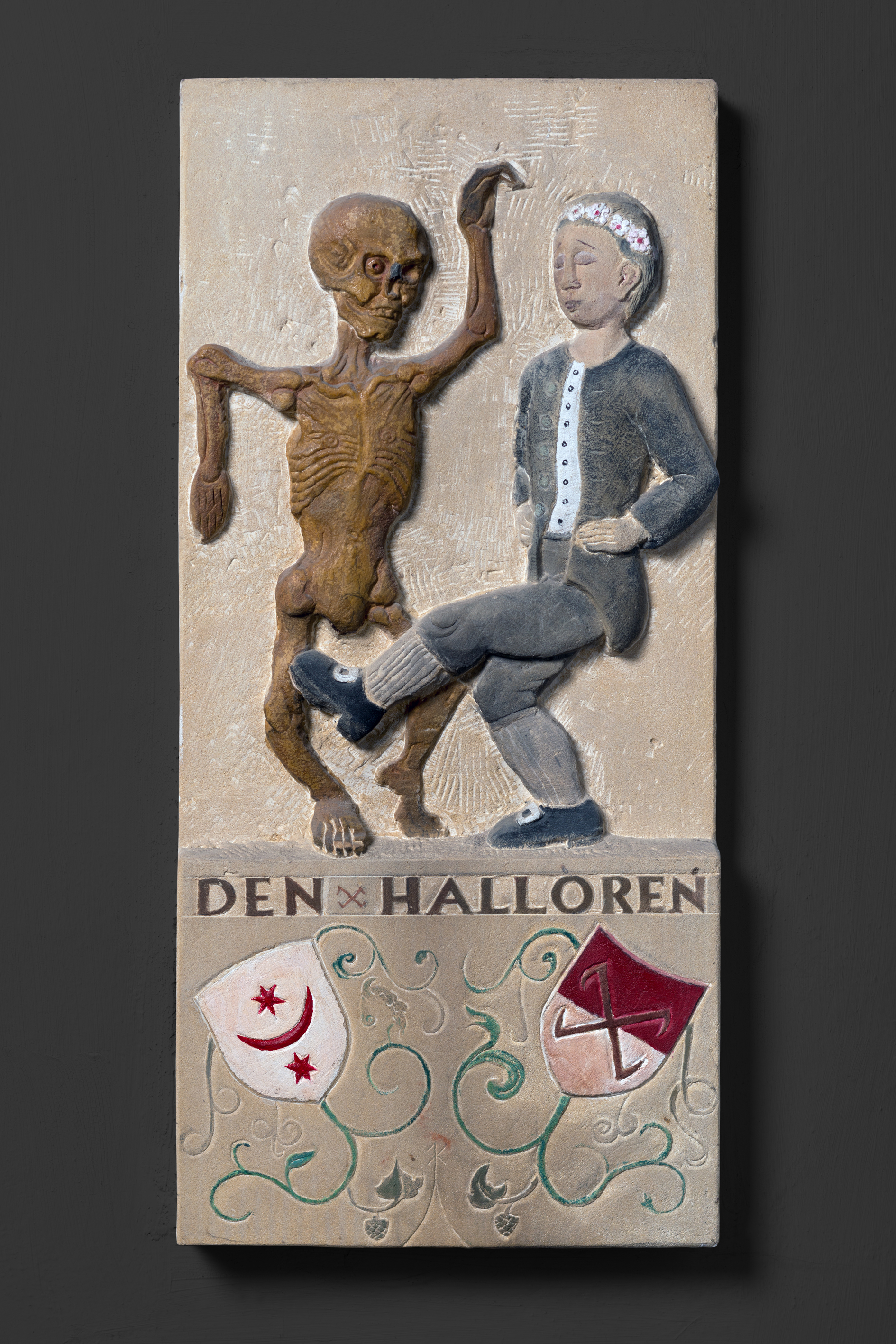

Die hallesche Moritzkirche gilt als „Hallorenkirche“ und wird von den Halloren für Festlichkeiten genutzt. Alljährlich gedenken hier die Halloren am Sonnabend vor dem 3. Advent bei einer Andacht vor einem Totentanz-Relief ihrer Verstorbenen. Auf diesem Relief ist ein mit dem Tod tanzender Pfingstbursche der Halloren dargestellt. Auf Initiative der Salzwirker-Brüderschaft wurde diese Andachtstafel in einem Seitenschiff der Moritzkirche angebracht und verbindet die Halloren mit „ihrer“ Kirche auf besondere Art.

Doppelseitiges Kruzifix der Brüderschaft der Bornknechte

Holz, ursprünglich farblich gefasst, 1741

Die Brüderschaft der Bornknechte bestand von 1509 bis 1793. Auch in dieser Brüderschaft war das Grabgeleit für verstorbene Mitglieder und Angehörige ein Kernanliegen. Die letzten Bornknechte traten zur Salzwirker-Brüderschaft über. Das als Vortragekreuz beim Grabgeleit genutzte Kruzifix weist am Ansatz der Tragestange jeweils eine Kartusche mit den Attributen der Bornknechte auf: die Haspel zur Förderung der Sole aus den Solebrunnen und einen Zober zum Soletransport.

Die Halloren bestatten die Toten

Die Angst stieg immer mehr, je mehr die Pest um sich griff. Man floh aus den Häusern, wo sie Einkehr gehalten, schleppte schon von ihr Ergriffene hinweg, um sie noch zu retten, und trug so den mordenden Keim immer weiter und weiter. Die Furcht wurde allgemein und jedermann hatte den Kopf verloren. Schon suchte man nur noch das eigene Leben zu fristen, ob Vater, ob Mutter, ob Bruder oder Schwester dahin, man achtete ihrer nicht, man floh der Pest auch in dem geliebtesten Toten. Die Leichen blieben in den Häusern, auf den Straßen, wo sie gefallen.

Nur mehr eine Stelle gab es noch, die verschont geblieben, das Thal, wo die Halloren wohnten, da hatten wohl die sprudelnden Salzdämpfe den verheerenden Gifthauch ferngehalten. Aber auch hier herrschte Furcht und Mutlosigkeit. Niemand wagte sich vor die Tür, denn schon in der nächsten Stunde konnte er ja erfasst und dahingerafft sein, schon der nächste Windstoß konnte die verpestete Luft von der Stadt herüberwehren und die Seuche in ihre Hütten tragen. So wäre es gekommen, wenn nicht ein hochherziger Sinn, ein tatkräftiger Edelmut mit Verachtung aller Gefahren dem Vordringen ein Ziel gesetzt hätte. Es waren dies die Halloren, die mit Mut und Ausdauer und unermüdlichem Fleiß zu Werke gingen. Leiche um Leiche trugen sie hinaus vor das Tor und begruben sie. Man hatte gestaunt, dass sie noch am Leben sind.

Erst waren es allerdings nur fünf; als diese aber unversehrt von der schweren Arbeit am Abend heimkehrten, scharten sich immer mehr und mehr am folgenden Morgen um die Totenbahre. Nach einigen Tagen hatten sie die Straßen gesäubert und nun ging es daran, die Toten aus den Häusern fort zu schaffen. Da gab es manch einen Grauen erregenden Anblick, manch entsetzliches Schauspiel. Oft waren ganze Häuser ausgestorben, die Türen verschlossen und mussten erst aufgebrochen werden. Aber durch nichts ließen sie sich abschrecken. Mit aufopferndem Heldenmut, mit unerschütterter Treue hielten sie an der sich gestellten Aufgabe fest, wie wohl mancher aus ihrer Reihe dabei zu Boden sank und nun selbst mit hinausgetragen werden musste. Die Ihrigen retten und der Stadt helfen, das war die Losung der hochherzigen, ehrenhaften Halloren, und dieser Opferfreudigkeit blieb der Lohn nicht aus. Schon nach wenigen Tagen ließ die Zahl der Toten bedeutend nach und die Sterbefälle wurden immer weniger.

Endlich war der Tag erschienen, wo sie das letzte Opfer der Pest hinaustrugen. Viele waren gefallen, aber auch viele gerettet, die in inniger Dankbarkeit zu den Halloren aufblickten. Aber auch den Halloren ist ein ehrendes Andenken an ihre kühne Tat gewahr, noch bis auf den heutigen Tag ist es ihnen eine ehrenvolle heilige Pflicht geblieben, die Toten zur letzten Ruhe zu bestatten.

Aus „So weiß wie Schnee …“, Band 11 - Schriften und Quellen zur Kulturgeschichte des Salzes

Technisches Halloren- und Salinemuseum, Herausgegeben: Hallesches Salinemuseum e. V.

Autor: Rüdiger Just und unter Mitwirkung von Ingeborg von Lips-Sültemeyer